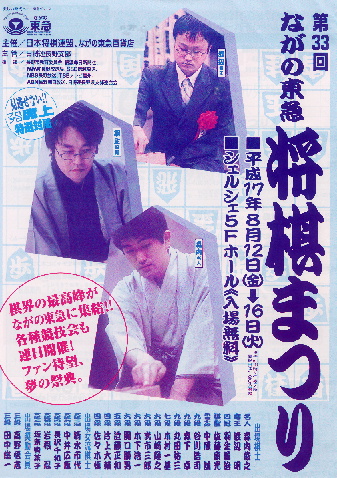

主催 日本将棋連盟 ながの東急百貨店

主管 日将連長野支部

日時 平成17年8月13日

於 ながの東急百貨店

| 8月12日から16日まで、長野市「ながの東急百貨店」で第33回ながの東急将棋まつりが開催されました。 羽生さんは 13日に ☆席上対局解説(10時30分〜)木下六段−近藤五段 ☆将棋のはなし(12時00分〜) ☆サイン会 (14時00分〜) ☆特選対局(15時50分〜) 羽生善治 四冠 vs 中原 誠 永世十段 に出演されました。 掲示板のお客様のプクプクたん子さんから、羽生さんのファンの皆様へとの事で、当日の写真を提供して戴きました。 特に「将棋のはなし」について詳しくレポして戴きました。羽生さんの声が聞こえるようで、ファンにはとても嬉しいですね。 プクプクたん子さんには、改めて、御礼申し上げます。 |

![]()

![]()

![]()

クリックすると大きな画像が表示されます。 |

|

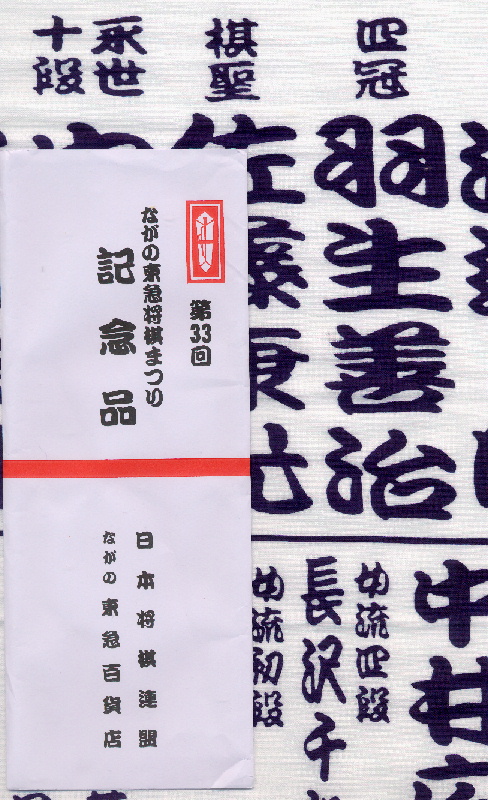

| 将棋まつりのちらし どちらの将棋まつりのちらしも 楽しいデザインですね。 |

特選対局(VS中原誠永世十段) 次の一手の賞品。 参加棋士がずらりと連名で染め抜かれた楽しい一品です。 |

|

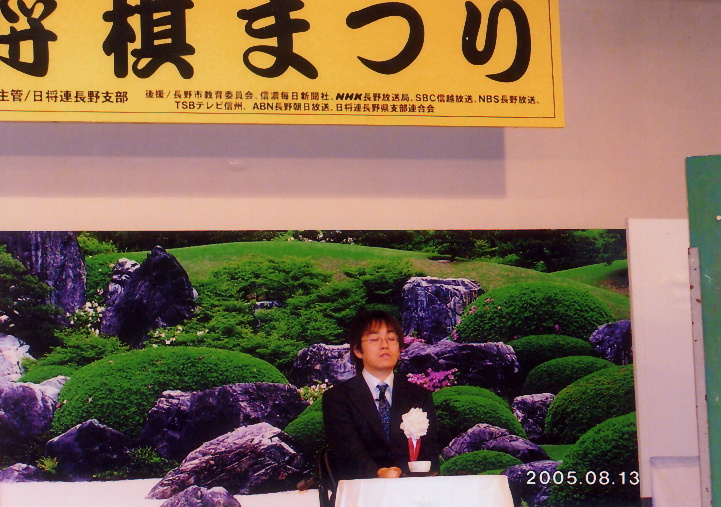

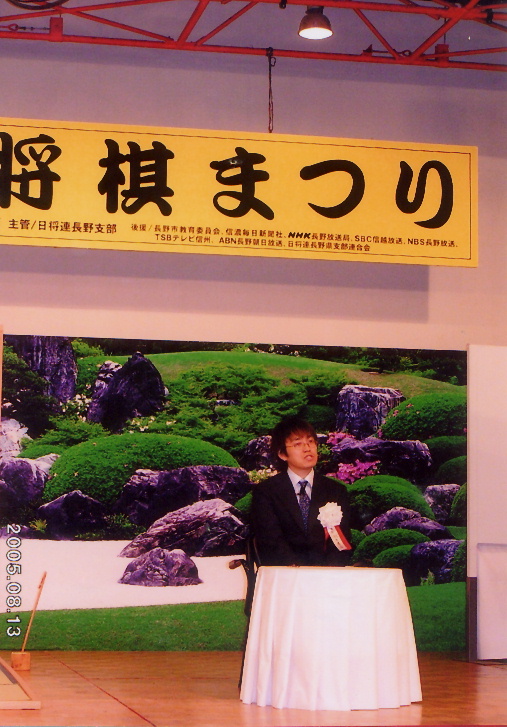

| 出演棋士の勢揃いで開会 |

|

|

|

|

| 将棋のはなし (詳しいレポは末尾に) |

|

|

| サイン会 |

|

|

| お待ちかね、中原先生との特選対局 中原先生先手、羽生さん後手で、今注目の「後手一手損角換り」へ。 途中、中原先生も「マジック」と感心された一手が出、 その後も先手の猛攻を巧みに凌ぎ、 最後は先手玉を綺麗に詰め上げて、144手の勝利でした。 |

|

| 丸田九段より表彰を |

![]()

![]()

![]()

| 将棋のはなし |

| ☆ 子供の頃は、関東近県の将棋まつりの「子供将棋大会」に良く参加していたので、将棋まつりと聞くととても懐かしい。 ☆ 瀬川氏の対局が14日にあるが、最近の将棋界はプロとアマの差が縮まってきていると思う。 ☆ 昔は、奨励会に入るとアマと指す機会が無かったが、それは技術を囲い込んで外に出ていかないという事。 今は、プロとアマが指す機会が増えて、プロでなくとも技術を磨く事が、昔からは考えられないくらい簡単になった。 ☆ 奨励会に居ると、勝たなければならないという義務感や年齢制限などの制約があり、気楽にノビノビと指せない。持っている力を十二分に出せない事もある。 ☆ 瀬川さんの棋譜を見ていると、自由奔放にためらいなく指していると感じる。基礎の力があってこそで、誰にでも当てはまる事ではないが、将棋(界)はその時々で変化してゆくものだから、今回のような特例は画期的な事だと思う。 ☆ 奨励会は一種の英才教育というか互いに切磋琢磨していける良い制度。但し、年齢でプロになるのを制限するのはどうか。全くしないのも良くないが、今回の例のように何らかのサポートするシステムが必要だと思う。年齢だけで可能性が、道が閉ざされるのは残念すぎる。 ☆ 奨励会では厳しい条件下で戦っているから、条件は厳しくしても良い(甘くする必要はない)が、途中からプロを目指せる道が、可能性があった方が良いと思う。 ☆ 昔は、地方の人は棋力のレベルが高くなると、周りに指す相手が居なくなってしまった。今は、インターネットが発達してどんな人でも対戦が出来るようになった。 ☆ タイトル戦も、自分が出ていないものは一視聴者として見て楽しんでいる。野球を観戦するように、ネットで対戦を見られるのは隔世の感がある。将棋も、伝統的な面と現代の状況とを上手くマッチさせていかないといけないと思う。 ☆ 将来は、家に居てタイトル戦を、ネットを見ながら自分の意見を述べてみたり、次の一手に応募したりるような事が出来るようになるだろう。 ☆ 反面、今の小さい子は親御さんが将棋を指さないと、駒の並べ方を知らなかったりする。パソコンでは最初から駒が並んでるから、他の人と指した事が無いと、そういう事が起こるので驚く。 ☆ 自分は対戦データを取り寄せて、現在研究している形のものを見たりするが、膨大な量のデータがあるので、本当に必要なデータを探し出すのは、砂漠の中からダイヤモンドを見つけ出すようなもの。 ☆ 今まではデータを集めるのに時間を費やしたが、今はその点では助かっている。但し、膨大なデータをどう取り扱うかが大切。大まかに検討をつけられないと大変。 ☆ 目から入る情報は刺激が強くすぐに覚えられるが、忘れてしまうのも早い。研究する時は、必ず盤と駒を使って実際に並べてみないと、自分の中に根付かないし、理解も深まらない。単なる知識としてではなく、地道でも身体を使って自分のものにしなくては。 ☆ コンピュータソフトが強くなっているが、今の強さはアンバランス。終盤の間違いは無いが、その前までがまだまだ。コンピュータは計算は得意だが、局面の判断は人間の方が優れている。 ☆ 専門家の話では、計算が得意なコンピュータでも、10個の都市間を最短距離で廻るにはどうすれば良いかを計算出来ない。出来たとしても何億年も掛かってしまう。選択肢がありすぎるからそうなるのだが、コンピュータが将棋を理解するのも同じようにやり方がありすぎて、とても難しいらしい。人間には、大凡の見当をつけるという能力があるが、コンピュータにはそれが無いからである。 ☆ 将棋は最初に最後の局面まで読み切るのは不可能。誰でも「この手が良いのでは?」と見当をつけて手を選んでいるもの。ある局面での指し手は、沢山ある中からそれぞれが自分で判断して選び、そうやって指しながら進んでゆくもの。 ☆ 将棋は、人工知能に人間はどのような考え方をするか、どういう思考を持っているかをおしえるのに良い手段らしい。 ☆ 人間には盲点や死角があるが、コンピュータにはそれが無い。その点がコンピュータの優れているところ。芸術は、ずれていたり、はずれていたりする感覚が斬新な作品に繋がるもの。将棋も、盲点や死角の中に良い手が埋もれている可能性があるので、それをコンピュータが見いだしてくれる事に期待する。 ☆ 昔の将棋は、分からなくなって捻り合いになってからが勝負だった。応用力が問われた。だが今は複雑で込み入った状況するより、簡単で単純で解りやすく余分な事を考えなくて良い勝負(将棋)にするという事に棋士達が力を注いでいる。求められるものが変化してきているのだと感じる。 ☆ 今は異質なものが流行る傾向にある。ゴキゲン中飛車戦法も、最初はすぐに廃れるだろうと思われていたが、実際には違っている。一手損角換り戦法も、30〜40年前ならば師匠に破門されていただろう。だがやってみたら有力だった。実用的、現実的である。見た目は悪くとも、咎める手、対応する手が無いのならばやってみる。将棋の伝統や王道に囚われていたら生まれてこなかったと思う。自分も「こういう手は無い」と決めつけないで、柔軟に考えて行けたら良いと思っている。 ☆ 千局以上公式戦で指しているが、未だに一局対局するごとに、何か新しい発見があるので「将棋というのはすごいものなんだ」と強く感じる。 これからもずっとそういうものを見つけていけたら良いと思う。 |

![]()

![]()

![]()

撮影:レポ プクプクたん子さん

禁転載